Боги Солнца | ЗНАКИ и СИМВОЛЫ

Навигация по статье

Общие черты

Основные функции и свойства солнечных божеств в мировой мифологии:

- управление солнечным колесом, солнечным диском – цикличностью восход/заход, движением «солнечной колесницы»;

- освещение всего мира, способность к абсолютному вниманию и провидению, их видение распространяется на землю и на подземный мир;

- борьба Света с тьмой;

- независимая позиция в пантеоне, соперничество с богами-громовержцами (соперничества Солнца и Юпитера за влияние на общество).

Зооморфные образы солнечных богов – лев, конь, лебедь, иногда волк, пчелы.

Растения – дуб, лавр.

Продукт – мед.

Покровительствуют героям, провидцам и оракулам, врачевателям и целителям.

Солнечные образы богов в мировой мифологии

Боги Солнца в Древнем Египте

Хепри-Атум-Ра – образы этих божеств символизируют три стадии движения солнечного диска по небу. Утреннее солнце, «возникающее» – бог Хепри, дневное Солнце в своей максимальной силе – великий Ра, и вечернее солнышко – Атум.

Ра, Атум, Хепри

Хепри – символ солнечного постоянства, его зооморфным образом был жук-скарабей с навозным шариком, который он катит перед собой, без устали. Хепри – неутомимый деятель, созидающий собственный мир.

Атум – бог-демиург, имевший некую двойственность в своем образе, изображался в виде человека, носящего двойную корону, что означало его влияние на верхний и нижний Египет, объединение этих территорий под его началом. Иногда представал в образе змея, замещал бога Нуна в божественном суде над людьми, – в этом образе считался способным погрузить в первозданный хаос человеческую цивилизацию.

Египетский бог Солнца Ра – гармонично совмещал в себе все три ипостаси, ежедневно его барка проплывала над всей землей. А ночью проходила по территориям подземного царства, где светила умершим. В то время как сам божественный Ра сражался со змеем Апопом – египетским символом тьмы.

Иногда указывали, что на носу солнечной барки находилась Маат – богиня справедливости и порядка, способствовавшая обустройству мирового и подземного бытия.

Фараоны Египта величали себя и считались сыновьями солнца Ра, после своей смерти они оправлялись к отцу и сопровождали его в путешествии по небосводу. Таким образом, фараон – наместник Солнца на земле занимает более высокое место по значимости, чем жрецы – служители бога-Громовержца (юпитерианская функция).

Амон – бог солнца всего Египта, более поздний, его образ слился с богом Ра.

Атон – «видимое солнце» – отдельное египетское божество солнечного диска, считался носителем энергии всех трех богов – Хепри-Атум-Ра, их физическим телом. Возможно, это самый древний солнечный бог Египта. Изображался в виде солнечного диска с лучами на концах которых были руки, держащие ключи жизни. Податель благ, простирающий их к любящим его людям.

Барельеф. Эхнатон поклоняется богу Атону

Это само видимое и зримое солнечное колесо. Наиболее силен культу Атона-Ра был при фараоне Эхнатоне («угодный Атону»), при нем была сделала попытка внедрить единобожие. И бог Атон – считался, хоть и недолго, единственным и вездесущим царем Вселенной, с приходом которого все остальные божества упразднялись.

Сехмет – олицетворяла око светила Атума-Ра, богиня изображавшаяся в образе львицы. Могла насылаться как наказание на людей в виде палящего зноя и засухи, в которых сгорали людские грехи.

Боги Солнца у греков

Гелиос – имя бога Солнца, что означает «светящий» и ослепительный. Его рождение связано с первозданным океаном. Проделывает дневной путь, проплывая по небу с востока на запад в золотой колеснице, которая приводится в действие четырьмя конями имеющими огненную природу. Ночью же пересаживается в золотую чашу и переплывает ночное море с другой стороны земли.

Его личный дворец построен из драгоценных камней, полон золота и драгоценностей.

Облачен в золотой шлем, имеет устрашающий облик и отличается весьма яростным характером, но греки считают его безгрешным. Он с небес видит все преступления людей и может покарать их – наслать слепоту.

Апполон – бог солнца античного времени, греческий солнечный бог с 9-ю музами, олицетворяющий хоровод космоса: Солнце и 9 планет.

Этот более современный образ Солнца представляет собой сочетание ясности небесного светила, связанную с силами стихий земли. Может быть на небе и на земле, и даже спускаться в подземный мир, может давать силы и забирать их, исцелять человека и напускать на него болезни и мор.

Апполон обладает талантом предвидения и прорицания, он единственный из олимпийских богов, который «знает будущее». Покровительствует людям, которые способны понимать и ценить все творчество природы и уважать созданное человеком, творческим людям, имеющим собственную индивидуальность.

Квадрига Апполона

Иногда изображается с четырьмя руками. Его зооморфные образы – волк, лебедь. Мог быть «яростный как волк» и утонченным как лебедь. Связан с такими растениями, как дуб и лавр.

Может выступать судьей, поражать людей своими лучами, как стрелами. Также покровительствует героям, врачам и целителям. Его сыном является целитель Асклепий, способный воскресить человека. При всей своей силе и утонченности, охваченный чувствами, над которыми не властен, иногда бывал отвергнут как богинями, так и смертными женщинами.

Имеет проблемы в отношениях с Зевсом, который убил молнией его сына Асклепия за то, что тот осмелился воскрешать людей. Вынужден подчиняться зевсовым приказам, но старается всегда проявлять независимость.

Фаэтон – «сияющий», сын Гелиоса, увел отцовских коней, но не смог ими управлять.

Кадр из диафильма “Фаэтон – сын Солнца”

Когда кони понесли колесницу мимо звездной дороги, был убит за дерзкий поступок Зевсом-громовержцем. Имя Фаэтона стало нарицательным для качеств дерзости и безрассудства.

Диоскуры – «сыновья неба», а конкретно дети Зевса, однояйцевые небесные близнецы, смертный и бессмертный, которые по очереди всходят на небе, превращаясь в утреннюю и вечернюю зарю. Бессмертный брат разделил свое бессмертие со смертным братом, поэтому они являют собой гармонию противоположностей, сменяющих друг друга: в небе и под землей. Диоскуры в древней Греции считались покровителями коней.

Геракл – герой греческих мифов, отождествляется с годовым циклом – его 12 подвигов соответствуют прохождению Солнца по 12-ти Знакам Зодиака.

Пегас – крылатый конь, способствующий развитию солнечных принципов в человеке – вдохновения, творчества и развития культуры. Часто используется в современном мире как образ и символ высокого вдохновения.

Беллерофонт – греческий солнечный герой, именно он владел Пегасом, победил огнедышащую химеру. Хотел на Пегасе достигнуть вершины Олимпа, но боги сбросили его на землю, наказав за гордость.

Скифы и славяне

Хорс – бог Солнца у славян, дающий жизненную силу и тепло миру всех живых существ, что является устойчивым благом. Создан богом Родом, жена Хорса – Заря-Заряница. Их дети – сын Денница (легенда о нем аналогичная легенде о Фаэтоне – сыне Солнца, который взялся управлять солнечной колесницей отца и разбился) и дочка Радуница. С именем Хорса связан славянский хоровод.

В отличии от других народов, в славянской мифологии громовержец Перун и Хорс не являются врагами или соперниками. Наоборот, Хорс помогает найти, освободить и оживить живой водой бога Перуна, похищенного Скипер-Зверем.

Хорс в славянской мифологии помогает и покровительствует лишь работящим и ответственным людям-труженикам, живущим по благим традициям. Его праздник – 18 августа, называется Хорояр, в этот день чевствуют Хорса и Ярило.

Колоксай – скифский солнечный бог («круг-царь», властелин круга солнечного, зодиака), царь-солнце, который читается прародителем народа скифов, сколотов. По легенде был младшим из трех братьев, который узнал о своей силе и способности быть носителем золотого небесного огня, когда с неба упали священные предметы: плуг (дар Рода), секира (дар Перуна) и чаша (дар Денницы). Только он, Колоксай, единственный из семи братьев смог прикоснуться к этим святыням.

Некоторые авторы соединяют образы Колоксая и Даждьбога.

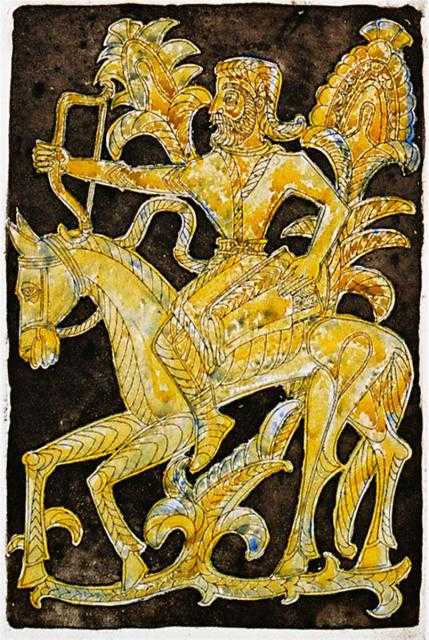

Дажьбог – «податель благ», древний бог Солнца у славян, традиционно изображался в виде солнечного всадника на солнечном коне.

Даждьбог родился не от плотского соития – небесная молния ударила в камень – и проступил на нем образ. Даждьбог преобразился. Он был распят. Он умер и сошел в пекельное царство. Но Даждьбог победил Смерть (Морену) и воскрес. И Даждьбог взошел к своему Отцу на небо.

Последующая легенда о воскрешении Христа, который также является солнечным образом, ассоциируется с историей Даждьбога.

Этому богу присуща доброта и щедрость, от дарит людям свою любовь и тепло – от избытка. Является божеством золота и серебра.

Гайтосир – по мнению Геродота, это скифский бог, аналог греческого Апполона.

Гайтосир

Однако, судя по изображению и присутствию лука и стрел, это больше юпитерианский, а не солнечный образ.

Семиты и Библия

Ярихбол – гонец Солнца. В Сирии, в Пальмире Ярихбол принадлежит к «святой троице» богов, состоящей из Бела – верховного божества, бога солнца Ярихбола, и лунного Аглибога.

Шамшу/Шапаш – богиня Сонца семитов – покровительница предсказателей и оракулов. Её силы всевидения распространяются как на видимый и зримый мир, так и на подземный мир мертвых, где она способна помогать героям и богам.

Баал-Хаммон – семитский «господин жара», покровитель плодородия земли. Во времена правления Птолемеев, культ этого бога слился с культом солнечного Гелиоса, – в результате Баальбек, центральный город культа Баала был переименован в Гелиополис. Баал-Хаммон почитался в Пальмире и в Карфагене как 100% солнечное божество.

В дальнейшем, образ менялся, Баал превратился в нечто большее, получил способности бога-творца, верховного бога, громовержца.

Самсон – ветхозаветный герой, богатырь, обладатель необыкновенной силы, прославившийся своими подвигами. Имел длинные волосы, в которых была заключена его богатырская мощь. Погиб геройски, обвалив огромное здание, придавившее его самого и большое количество врагов.

Двуречье и Малая Азия

Уту – шумерский бог Солнца, заступник и судья, представляется благожелательным существом, любящим людей.

Шамиге (Шамаш) – «светлый», солнечный бог, олицетворяющий аспект безошибочного судьи, связан с колесом времени, так как является законом самому себе и определителем судеб всех живущих. В этой связи Шамаш является исполнителем космического закона, его слугой. Всевидящий и всезнающий, покровительствует предсказателям и оракулам.

Истанус/Эстан – хеттский бог, его имя означает «лучезарный», управляет упряжкой коней, на которой двигается по небу.

Ашшур (Ассир) – «царь», аккадское божество, чьей эмблемой был солнечный крылатый диск. Стал центральной фигурой пантеона богов Ассирии, был основным покровителем одноименного города Ашшур/Ассир. Считался символом царской власти, который своим подданным может обеспечить неиссякаемый поток энергии жизни.

Индия и Иран

Сурья – «солнце», индийский бог, его лучи изображались в виде семи кобылиц, которые везли колесницу Сурьи. Именно поэтому, в списке божественных солнечных существ Индии так много лошадиных образов. Сурью и его лучи сравнивали также с ежом, который колет человеку глаза.

Считается, что изначально Сурья был сокрыт в океане, в первозданных водах космоса, откуда он получил собственную божественную энергию, которая считается неисчерпаемой. И только после этого боги поместили его на небо.

Считается, что изначально Сурья был сокрыт в океане, в первозданных водах космоса, откуда он получил собственную божественную энергию, которая считается неисчерпаемой. И только после этого боги поместили его на небо.

Называется оком богов Митры и Варуны, его взгляд такой быстрый, что способен мгновенно обозревать весь мир и исправлять злые дела людей.

Является покровителем целителей, сам способен врачевать, его лекарство – это мед – солнечный продукт.

Участвует в божественной конфронтации, где вынужден уступить громовержцу – богу Индре, что символически означает способность грозовых туч заслонять свет Солнца. По легендам Индра разбил солнечную колесницу Сурьи своими молниями и одержал над ним победу.

Хварн – иранский солнечный диск, дарует блага, здоровье и свет, в общем, всё хорошее. Хварн – это величественное сияние, слава, счастье и достоинство, которыми он может наделить и человека, как в течении жизни, так и дом и род человека после его смерти.

Савитар – «порождающий», «широкорукий» и золоторукий бог индусов, ездит по небу на колеснице. Утром он приводит всех живых существ в действие (три неба и три земли), наполняя их жизненной силой, забирая их грехи и уничтожая болезни. А ночью успокаивает весь мир, угомоняет людей, ненадолго лишая их своего внимания.

Вивасват (Фарн) – «сияющий», индийцы считали, что это божество изначально родилось безруким и безногим. Вторая версия ещё более жесткая – что якобы старшие братья Вивасвата – Митра и Варуна, отсекли ему ручки и ножки, и тому ничего не оставалось, как стать «колобком»-Солнцем и катиться по небу.

Его зооморфный аспект – небесный солнечный конь. Что не мешает ему считаться мировым творцом, снабжающим цивилизации потоками божественной энергии.

Ашвины – кони-близнецы, «рожденные от коня» дети Вивасвата и его жены Санджали, которая в образе кобылицы убегала от него (как тень от Солнца). Олицетворяют утреннюю и вечернюю зарю, а также Ашвины выполняют функцию то коней, то колесничих бога Сурьи. Они за день, объехав весь мир, обязательно умудряются спасти кого-то и принести многим людям дары, в том числе в виде долгожительства.

Эти кони-близнецы в Индии участвуют в свадебных ритуалах, где ценится их способность объединять разные проявления и разных людей. Также считаются покровителями целителей.

Аруна – «красноватый», еще один индийский солнечный колесничий (видимо, они посменно там работают, чтут трудовой кодекс). Ему приписывалась некоторая ущербность, якобы он родился из яйца недоразвившимся. Аруна – символ утреннего рассветного Солнца.

Таркшья – еще один солнечный конь, упоминается в «Ригведе» сверкающий золотом и приносящий победу в любой скачке. В более поздних текстах Таркшья ассоциируется уже не с конем, а орлом Гарудой, носящим на себе бога Вишну.

Дадхикра – и ещё один солнечный жеребец, что символизирует дневной ход Солнца. Дадхитру сравнивают также с водоплавающими птицами: гусем, лебедем, что символизирует годовой круговорот светила.

С ним индийцы связывают все функции дневного светила: он обладает природной красотой, что особенно явно на заре; он сплачивает все племена, так как принадлежит всем и обо всех сразу заботится; приносит свет и пищу.

Эташа – вы удивитесь, но и это солнечный конь, принадлежащий Сурье, его имя обозначает «пестрый», связан с образом зари.

Уччайхшварас – последний в списке индийских солнечных коней, этот еще называется белым. Сначала он считался конем Индры, но в более поздних священных текстах, Уччайхшварас значится уже как конь Солнца-Сурьи.

Германцы и Кельты

Соль – женский образ солнечного божества скандинавской мифологии, у германцев аналогичный образ имеет имя Сунна. В её распоряжении два солнечных коня, везущих колесницу. Солнечные искры, которыми Соль освещает мир, черпаются ей из огненной страны Муспельхейм.

Отправлена на небо за гордыню, как и её брат – лунный бог, месяц Муни. В легендах предсказано, что в конце времен (Рагнарёк) Соль будет проглочена волком-великаном.

Хорс и Хенгерст – два коня германской мифологии, символизируют две зари – утреннюю и вечернюю.

Тальезин – кельтский солнечный бог с большим потенциалом энергии, несравненными талантами. Покровитель честолюбия, стратегических действий и красноречия. Ассоциируется со способностью приносить себя в жертву. Управляет 2-й декадой знака Березы кельтского гороскопа (10 – 20 градусы Козерога).

Артур – наиболее знаменитый из кельтских героев. Символическая модель его истории «Король Артур и 12 рыцарей Круглого Стола» описывает солнечный цикл движения по 12 знакам зодиака.

Прибалты

Сауле – богиня Солнца, покровительница тепла, жизненной энергии, здоровья и плодородия. Сестра Месяца, в других источниках – жена Месяца, с которым они развелись из-за любви мужа к Утренней Звезде (Венере). Сауле помогает праведным, заботиться о том, чтобы у всех, особенно у сирот, было своё «место под солнцем». Воздает кару людям грешным.

Её праздник – день летнего Солнцестояния, «зеленый день» и ночь Лиго (с 23 на 24 июня).

Изредка Сауле в ступает в трехдневный бой с главным богом неба Диевсом.

Усиньш – бог лошадей, сын бога неба Диевса, он олицетворял и солнце и его утреннюю и вечернюю зарю. Двигается по небу на 9 конях. Иногда зори выделяют в отдельные образы, которые называют уже сыновьями Усиньша. Прибалтийские народы приносят им парные жертвы и танцуют традиционный танец, символически изображающий солнечный бег по небу, его уход и возрождение.

Солнце связано с медом, а Усиньш считался «пчелиным богом».

Китай и Япония

Янь-ди – китайский «бог пламени», Солнца, юга и лета. В определенный момент слился в мифологии с Шэнь-нуном, китайским богом земледелия. Поэтому неудивительно, что ипостась Янь-ди – «красная птица», то есть заря принесла людям девять колосьев, которые он сам посадил в землю. Про китайским легендам эти злаковые растения могли сделать людей бессмертными, настолько целительной была солнечная энергия божества.

В битве Янь-ди уступает Хуан-ди своему единоутробному брату, который рожден от луча молнии. Разумеется в китайском пантеоне – этот Хуан-ди – глава богов, имеющий центральное место, громовержец, образ Юпитера.

Си-Хэ – божество китайской мифологии, считается матерью десяти солнц, которых она вывозит на небо в порядке очереди (поэтому каждый год солнце имеет уже другой характер), управляет колесницей коней.

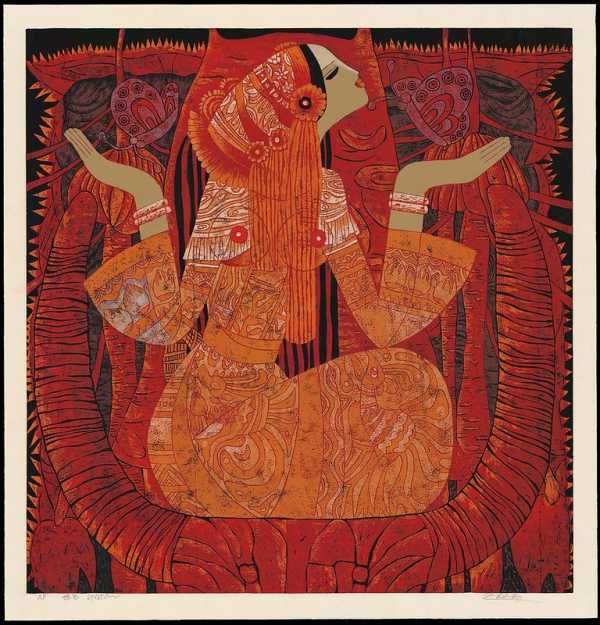

Аматэрасу – «светящая в небе», солнечная богиня Солнца, именно от неё якобы вели род японские императоры. Богиня поддерживала сельское хозяйство и сама ухаживала за множеством полей риса.

Индейцы

Уицилопочтли – «колибри», верховное божество ацтеков, олицетворяет Солнце, побеждающее ежедневно ночные силы. Якобы обещал племени ацтеков, что приведет их в такое место, где они смогут стать благословенным, избранным народом.

Покровительствовал сначала воинам и охотникам, позже – знатным членам племени. Символом его был хлеб с медом, которые члены племени съедали на праздниках, передавая по кругу.

Этому богу приносились человеческие жертвы, для него в Теночтитлане построен храм.

В более поздних легендах, образ Уицилопочтли слился с Тонатиу.

Тонатиу – «Солнце», выглядит как юноша с красным цветом лица и огненными волосами, для того чтобы справляться с ночным периодом, ему якобы необходимы кровавые жертвоприношения от людей. Символом Тонатиу стал орел, который обычно означает не солнечное, а уже юпитерианское влияние.

Суэ (Бочика) – частично солярный, частично юпитерианский бог индейских племен чибча-муисков. Учил племена добрым нравам, разного рода ремеслам, справедливому строению общества. По одной из легенд в момент наводнения, Сэу появился на радуге и спас людей от смерти, прекратив наплыв воды.

Вариации образа Бочики – имена Сугумонша («солнце, которое становится невидимым») и Сугунсуа («палящее солнце), Суатива («солнце – военный вождь»). Всем этим богам приносились жертвы в виде животных и людей, в том числе младенцев – для того, чтобы бог мог пополнить свои силы и энергию.

Инти – могущественный солнечный бог инков, принадлежит к триаде главных богов (вместе с богом грома и богом-творцом мира).

Инти

Курикавери – «большой огонь», считался самым щедрым и могущественным богом. Индейцы-тараски представляли Солнце в виде орла Курикавери, парящего в небе, солнечные лучи ассоциировались с перьями. За то, что он давал человеку все необходимое для жизни, ему в ответ приносилось золото, цветы и плоды.

Таким образом, все образы солнечных богов идентичны, что указывает на одни и те же ассоциативные ряды, создаваемые человеческой фантазией в разных странах мира и этносах.

Поэтому стоит сделать вывод о единой смысловой архитектуре нашего разума которая нам подарена (или навязана) Матрицей.

Поделиться новостью в соцсетях Метки: Божества

znak-simvol.ru

Ра (божество) — Традиция

Тайны пирамид: Кем был бог Ра.

Бог Ра — древнеегипетский солярный бог или «Невидимый Дух Солнца».

Бог Ра в Египте[править]

В XXVIII‒XXIII веках до н. э. сформировалась древнеегипетская цивилизация. Единство Египта воплощалось во власти фараонов. Фараон был главой культов всех богов Египта и сам был обожествлён. В этот период в Египте началось строительство пирамид — гробниц фараонов Джосера, Снофру, Хеопса (Хуфу, 2730 до н. э.), Хефрена (Хафра, 2666 до н. э.) и Микерина (Менкаура, 2633 до н. э.) [6].

Центром культа бога Ра являлся древнеегипетский город Иуну (Гелиополь), возникший в 4 тыс. до н. э. В 26 — 25 веках до н. э. произошло возвышение пятой династии фараонов Древнего царства, происходившей из Гелиополя. Вслед за этим возросло значение гелиопольского культа бога солнца Ра, сыновьями которого называли себя все фараоны (в титулатуре) [12], что отражено в титуле фараона «са Ра», то есть «сын Ра» [1].

Изображения божества[править]

Солнце рассматривали как видимое тело бога Ра. Во время первых пяти династий Ра почитали как чисто космическое божество в форме солнечного диска. Только позднее, благодаря растущей популярности бога в облике сокола Гора, он приобрёл его человеческий образ и голову сокола. В качестве своего отличительного признака, который нельзя спутать ни с каким другим, он носит на голове солнечный диск. С этого времени Ра стали считать правителем миров, который пересекает в своей солнечной барке океан неба, вместе со своей дочерью Маат, которая ответственна за космический порядок, и богом в облике ибиса Тотом, своим советником.[1]

Имя бога Ра в Египте писалось без гласной буквы «а». Поэтому варианты написания этого имени источники приводят различные: Ра, Ре, Re, РН, а самый интересный — RC.

Имя египетского Ра также означает «солнце». На коптском — PH (ср. слав. руна, руно, рано) [6, 7].

Египетские фараоны называли себя сынами Ра («са Ра» [1]).

Разве мог безымянный Нил дать Ра?[править]

Река Нил (Bahr An-Nil; араб. an-nïl, в Египте носит название Эль-Бахр; лат. Nilus; Белый Нил — Бахр-эль-Абьяд, араб. бахр — река и абьяд — белый [13].

Исторический экскурс[править]

Древнеегипетский город Гелиополь, являвшийся центром культа бога Ра, возник в 4 тыс. до н. э. на канале, соединяющем Нил с Красным морем [5]. Но сам культ Ра здесь отчётливо сформировался только к 3 тыс. до н. э. В связи с таким географическим положением Гелиополиса рассмотрим возможные пути заимствования культа Ра из других цивилизаций, в то время более развитых, нежели египетская.

Митанни (3-е тыс. до н. э.), древнее государство в северной Месопотамии (территория современной северной Сирии). Население его состояло из хурритов, родственным по языку урартам. Хурритов связывают с культурой куро-араксского энеолита — культуры племён Закавказья эпохи ранней бронзы, в бассейне рек Кура и Аракс, включая также Восточную Анатолию, Дагестан, Чечено-Ингушетию и отчасти Северную Осетию. В свою очередь куро-араксская культура имеет установленные связи с цивилизациями Малой Азии и майкопской культурой (2-й половины 3-го тыс. до н. э.) Северного Кавказа [94, 95]. Хурриты жили также в Сирии и Палестине, по западным, южным и восточным окраинам Армянского нагорья. На клинописном хурритском языке имеется надпись хурритской жрицы Тишари из Уркиша (3-е тыс до н. э.), религиозные тексты из Мари и Вавилонии, аккадско-хурритские билингвы (двуязычные тексты) и фрагменты шумерско-хурритского словаря из Угарита, религиозно-литературные тексты из Хаттусаса и др. тексты (2-е тыс. до н. э.) [96, 97, 98]. Цари митанни носили индоиранские имена. Войско Митанни владело высокой техникой коневодства и колесничного боя. В 15 в. до н. э. митанни уступили земли к западу от реки Евфрат Египту и восстановило с ним дружественные отношения, поддерживавшиеся династическими браками. В Египте найдены письма Тушратты, царя Митаннян, к египетским фараонам Аменхотепом III и Эхнатоном (14 в. до н. э.) [96, 99‒102]. Во 2-м тыс. до н. э. область в северо-западной части Малой Азии, называемую Фригией (греч. Phrygia), населяли также индоевропейские племена арийцев-фригийцев [5], переселившиеся из Европы (из Македонии или Фракии).

Димини (Dimëni) (1-я половина 4-го тыс. до н. э.), поселение эпохи позднего неолита вблизи г. Волос (ср. имя общеславянского бога Волос, Велес) в Фессалии (Греция). Археологи считают культуру димини пришлой из более северных районов Балканского полуострова и с Дуная [13, 103, 104].

Сескло культура (конец 6 — 1-я половина 5-го тыс. до н. э.) находится к западу от г. Волос [105], распространена главным образом в Фессалии (Thessalia), исторической области в средней части Греции, у побережья Эгейского моря, главный порт — Волос. Плодородие земли Фессалии в древности способствовало переходу населявших её племён уже в середине 7-го тыс. до н. э. к производящему хозяйству. Жители говорили на пеласгском языке [106‒134].

Шумеры (6 — 4 тыс. до н. э.), (шумерийцы, сумерийцы), аккадийцы, древний народ, обитавший в Южном Двуречье (южная Вавилония). Шумеры не были автохтонами страны, однако они населяли её уже в 5-м тыс. до н. э. Государство шумеров Шумер, Сумер — историческая область в Южном Двуречье между реками Тигр и Евфрат, на территории южной части современного Ирака, до конца 3-го тыс. до н. э. была населена преимущественно шумерами. Цивилизация Шумера сложилась на основе Эль-обейдской культуры (конец 6-го — 1-я половина 4-го тыс. до н. э.) [135‒137] в Месопотамии, керамика в основном с геометрической росписью. Культура близка к хассунской культуре, археологическое культуре 7 — 6 тыс. до н. э. в Северной Месопотамии, характерны разнообразные сосуды, украшенные налепным орнаментом, резным елочным узором, геометрической росписью [138, 139, 168]. Эти культуры сохранили черты предшествующей им халафской культуры (5 тыс. до н. э., Северная Месопотамия: Ирак, северная Сирия, юго-восточная Турция), керамика которой также украшена геометрической росписью [135, 138, 140, 141]. В 27 — 23 вв. до н. э. в Шумере возникла подлинная письменность — клинопись. Во множестве городов-государств центрами были обширные храмовые хозяйства. Шумеры создали в Двуречье (24 — 22 вв. до н. э.) державу «Царство 4 стран света» (ср. построенный в городе Аркона на собственно славянском принципе четырёхстолпный храм Свентовита, славянского «бога богов» [1]), при III династии Ура был унифицирован пантеон богов; цари обожествлялись при жизни [143‒146]. Антропологически шумеры принадлежали к средиземноморской и балкано-кавказской расам европеоидной большой расы. Шумерский язык оставался в Двуречье языком науки и религии до 2‒1 вв. до н. э. [13, 5, 142].

Пеласги занимали ранее этрусков (в 8 — 3 тыс. до н. э. [13]) земли Апеннинского и Балканского полуостровов, островов Эгейского моря, Фессалии, Эпира, Крита, Греции и западного побережья Малой Азии. Народ арийского племени (греч. Pelasgói, Πελασγοι), древнейшие догреческие обитатели Греции до 12 в. до н. э. [147, 148]. Основали древний город Агилла (современный Черветери, Италия), ставший впоследствии городом-государством этрусков Цере (лат. Caere, этрусское Cisra; сравните с егип. «се Ра» — «сын Ра») [13, 5, 81‒85]. Участие пеласгов в формировании этрусской народности подтверждается многочисленными источниками. Язык пеласгов был отличен от греческого. Ключом к пониманию языковой принадлежности пеласгов является стела, обнаруженная на острове Лемнос. По многочисленным грамматическим показателям и даже совпадающим словам установлено родство языка стелы с этрусским языком; существует мнение, что пеласги представляли собой первую волну арийского заселения Ионии и Балкан. Гесиод (в изложении Страбона) называет центром пеласгийской области Додону.

Додола, (сербо-хорват. дудулейка, додолице, додилаш; болгар. дудула, дудулица, дудоле; польск. Дзидзиля), как и Перперуна, связана с культом Перуна, его именами, действиями или эпитетами, родственными литов. Dundulis — прозвищу Перкунаса (буквально «раскаты грома», ср. сербо-лужицк. Дундер) — и латыш. düdina përkuonins — «погромыхивает громом». Очевидно, имя Додола и т. п. имена — результат древней редупликации (удвоения) корня dhu, означавшего «трясти бородой» в отношении громовержца (др.-инд. smasru dódhuvad (об Индре)) [149‒150].

Достоверно установлено, что библейские филистимляне являются одним из ответвлений пеласгов, а древнеегипетские надписи упоминают PLST среди «народов моря», вторгшихся в Египет из Малой Азии на рубеже 13 — 12 вв. до н. э. при Рамзесе III [147‒148].

О культе Ра в Берлинском музее сохраняются ритуальные папирусы, изучение которых начато О. Э. фон Леммом («Das Ritualbuch», 1886). В различных религиозных сборниках и многочисленных гимнах, в специальном папирусе Туринского музея, а также надписях на стенах гробниц царей 19 — 20 династий Нового царства солнце Ра выступает сыном первобытного хаоса Нун, пребывающим в нём вместе с божествами стихий до сотворения.

Как рождается Ра[править]

Согласно египетскому мифу, днём Ра, освещая землю, плывёт по небесному Нилу в барке Манджет, вечером пересаживается в барку Месектет и спускается в преисподнюю, где, сражаясь с силами мрака, плывёт по подземному Нилу, а утром вновь появляется на горизонте [1].

По другой версии мифа Ра появляется из цветка лотоса на холме, поднявшемся из первобытного хаоса — Нуна [1]. Арийский Митра также изображался стоящим на цветке лотоса (рельеф из Таге-Бостана) [25‒39, 64‒80].

В «Текстах пирамид» говорится о Ра как о «золотом телёнке», рождённом коровой-небом. После своего избиения людей и последующего их спасения, Ра ушёл на небо на спине богини неба Нут, принявшей облик коровы. Корова в сказках лакцев, лезгин — предок, покровитель рода [1].

Известен миф, согласно которому, Ра возник из огненного острова, давшего ему силу уничтожить хаос и мрак и создать в мире порядок [1]. Из первобытного хаоса Ра возник вместе с первобытным холмом.

Согласно одному из мифов, Ра появился на свет из яйца, которое снёс гусь Великий Гоготун.

Ра и его предшественник Атум[править]

Ра оттеснил более древнего гелиопольского бога Атума и, отождествлённый с ним (Ра-Атум), стал во главе эннеады богов. Атум у древних египтян был одним из древнейших богов, богом солнца. Изображался человеком с двойной короной на голове. Атум — бог вечернего, заходящего солнца, в то время как Ра — бог дневного солнца [12]. Двойная корона Атума-Митры осталась в качестве головного убора, именуемого митрой, у иудохристиан. Согласно гелиопольскому мифу, Атум, «создавший сам себя», возник из первобытного хаоса — Нуна (иногда называемого отцом Атума), также как и сменивший его и отождествлённый с ним Ра.

Борьба Ра с Апопом[править]

Цикл мифов посвящён борьбе египетского Ра с силами мрака, воплощёнными в образе змея Апопа [1]. Предшественник Ра Атум воплощался также в образе змея.

В Гелиополе богу Ра был посвящён столб-обелиск (кумир, идол) «Бенбен» (БН). Он же фетиш Бену.

Во многих текстах Ра называют дневным солнцем в отличие от Атума — вечернего и Хепри — утреннего [1].

Истребление человечества[править]

Последствием того, что правнучка Исида хитростью выпытала у Ра его имя, стало неповиновение людей. Ра последовал совету Нун, решившись истребить человеческий род, наслав на него своё «Око Ра»; латыш. Каря мате (Karra mähte) — также богиня покарания, Кремата (Kremata) — богиня ссоры) в виде богини Хатхор, которая произвела страшное избиение: люди стали тонуть в собственной крови. Однако Ра, сжалившись, спас на другой день уцелевших людей.

- Коростовцев М., Египетский язык, М., 1961.

- Петровский Н. С., Египетский язык, Л., 1958.

- Spiegelberg W., Demotische Grammatik, Hdlb., 1925.

- Erman A., Agyptische Grammatik. B., 1928.

- Erman A., Neuaegyptische Grammatik, Lpz., 1933.

- Lexa F., Grammaire demotique, Praha., 1949‒50.

- Lefebvre G.. Grammaire de l’egyptien classique, Le Caire, 1955.

- Gardiner A., Egyptian Grammar, L., 1957.

- Кондрашевский А. Ф. Пособие по иероглифике (прил. к учебнику «Практический курс китайского языка»). Муравей. 1998.

- ↑ Хайке Овузу. Символы Египта. — Спб.: Издательство «Диля». 2006—288 с. ISBN 5-88503-421-4

traditio.wiki

Глаз Бога Ра – символ Египта – MirSerpen.Ru: Asia in my mind

Вы, возможно, уже сталкивались с древними египетскими символами в форме татуировок, амулетов и т.д.

В то время как эти символы становятся все более популярными, немногие знают об их значениях.

Есть много таких символов, как египетский жук скарабея, сережки, шену, уроборос, глаз Ра и т.д.

Глаз Ра – один из самых популярных древних египетских символов, и эта статья расскажет вам о нем более детально.

Что же такое Глаз Ра?

Глаз Ра, известный как глаз Хоруса, является древним египетским символом, который изображается как человеческий глаз и бровь с элементами щеки сокола.

У символа, который представляет собой древнего египетского бога Хоруса, также есть слезинка ниже глаза.

Согласно египетской мифологии правый глаз бога Хоруса представляет бога солнца Ра, а его зеркальное отображение (левый глаз) представляет бога Луны и волшебства Тота.

Согласно легендам Хорус, сын Осириса и Исис, потерял правый глаз во время борьбы со злым братом Сетом.

Хорус боролся со своим братом, чтобы отомстить за смерть отца, и Сет проиграл.

Бог волшебства Тот вернул потерянный глаз.

Считается, что глаз, который был разорван на части Сетом, был найден Тотом, который собрал его.

Также считается, что Хорус использовал этот глаз для оживления своего отца.

С тех пор глаз Ра использовался в качестве символа исцеления, восстановления, здоровья, безопасности и защиты.

В качестве защитного амулета этот символ использовался в Египте в течение очень долгого времени.

Его также использовали в качестве похоронного амулета, который предназначался для защиты мертвых в загробной жизни.

Даже моряки раньше рисовали этот символ на своих лодках, чтобы гарантировать безопасное путешествие.

Давайте теперь посмотрим, как использовался глаз Ра в древней египетской системе измерения.

Глаз Ра также использовался в качестве средства измерения лекарств.

Согласно легендам глаз был порван на шесть частей таким образом, что каждая часть представляла определенный смысл.

Согласно этой системе измерения 1/2 представляла обоняние, 1/4 была для зрения, 1/8 – для мозга, 1/16 – для слуха, 1/32 – для вкуса и 1/64 – для осязания.

Если сложить эти части вместе, то выйдет 63/64 а не 1.

Считается, что оставшаяся часть представляла волшебство Тота.

Теперь, вы имеете общее представление о глазе Ра и его значении в египетской мифологии.

Это не просто символ, он также связан с египетскими богами и богинями и египетской мифологией.

Даже сегодня этот символ очень широко используется в амулетах, драгоценностях, татуировках и т.д.

В то время как некоторые люди носят его для защиты, другим просто нравится это изображение, хотя они ничего не знают о египетских символах и их значениях.

У большинства древних египетских символов есть смысл, как и в случае с глазом Ра.

Интересуясь использованием мифологических символов в татуировках, амулетах или других вещах, вы лучше поймете их значение.

______________

Автор: Ю-Ка

Как-то так… 😉

mirserpen.ru

Ра — Энциклопедия знаков и символов

“Книга мёртвых” Анхаи. Виньетка к т.н. главе 16. Ок. 1100 г. до н. э.

“Книга мёртвых” Анхаи. Виньетка к т.н. главе 16. Ок. 1100 г. до н. э.  Рельеф из гробницы военачальника Хоремхеба. Ок. 1330 г.

Рельеф из гробницы военачальника Хоремхеба. Ок. 1330 г.  Солнце Ра переходит с дневной ладьи на ночную.

Солнце Ра переходит с дневной ладьи на ночную.  Ра на небесной корове.

Ра на небесной корове.  “Книга мёртвых” Ани. Фрагмент главы 17. Ок. 1250 г. до н. э.

“Книга мёртвых” Ани. Фрагмент главы 17. Ок. 1250 г. до н. э.

Смотри также: Солнце | Гор | Хорахти | Амон | Амон-Ра

Имя бога Солнца, а первоначально — самого светила.

С давних времен имел в Оне (греч. Гелиополь, Город солнца) культовое место.

Связывался с Хорахти, — Гором, как утренним солнцем, и потому принял облик человека с головой сокола.

При слиянии Ра с богом-творцом Амоном последний стал богом заходящего солнца.

Начиная с Хефрена (IV династия) египетские цари называются «сынами солнца».

В Среднем царстве, когда Амон возглавил пантеон, Ра не был вытеснен: путем слияния в Амона-Ра оба бога укрепили свое положение.

Как управитель мира бог Солнца пересекает небесный океан в ладье, сопровождаемый Тотом (визирем) и своей дочерью Маат.

Солнце (светило) толковалось как видимый «живот» бога или как его глаз.

Иллюстрации

Слева направо: Ра, Атум, Хепри — дневное, вечернее и утреннее Солнце

- Ра, Ре

- r

В египетской мифологии бог солнца. Центр его культа — город Гелиополь (древнеегипетский Иуну). Как и многие другие солнечные божества, воплощался в образе сокола (иногда также — огромного кота), изображался человеком с головой сокола, увенчанной солнечным диском (см. рис.). Фетиш Р. — столб-обелиск «Бен-бен» (он же фетиш Бену, в эпоху V династии был сооружён храм Р. в виде четырёхгранного обелиска). Во многих текстах Р. называют дневным солнцем (в отличие от Атума — вечернего, и Хепри — утреннего). В «Текстах пирамид» Р. выступает также как бог умершего царя. Позднее в заупокойном культе он был оттеснён Осирисом, продолжая играть значительную роль в загробном мире: участвовал в загробном суде, давал тепло и свет для умерших, которые днём совершают выход из гробницы, чтобы видеть Р. С возвышением V династии Древнего царства (26-25 вв. до н. э.), происходившей из Гелиополя, Р. стал главным богом пантеона и его культ приобрёл общеегипетский характер (см. рис.). Почитание Р. распространилось и в Нубии. Р. оттеснил более древнего гелиопольского демиурга Атума и, отождествлённый с ним (Ра-Атум), стал во главе эннеады богов. Его стали считать создателем мира и людей (возникших из его слёз), отцом богов, отцом царя, что отражено в титуле фараона «са Ра», то есть «сын Ра». Р. был отождествлён с Гором (Ра-Гарахути), Амоном (Амон-Ра, остававшимся верховным богом и в период Нового царства), Птахом, Осирисом, Хнумом, Хепри, Себеком и др. С Р. связываются и многие другие божества. Тот-луна создан Р. как его заместитель ночью (Тот также выступал как сердце Р.). Ба (души) Р. — Апис и Бену, «посредник Ра, докладывающий истину Атуму», — Мневис. Дочери Р., помогающие ему поражать врагов, — Серкет, почитавшиеся как его Око Сехмет, Тефнут, Хатор. Хранительница Р. — огнедышащая змея Уто (также считавшаяся его Оком). Согласно мифу, днём Р., освещая землю, плывёт по небесному Нилу в барке Манджет, вечером пересаживается в барку Месектет и спускается в преисподнюю, где, сражаясь с силами мрака, плывет по подземному Нилу, а утром вновь появляется на горизонте (см. рис.). По другим мифам, Нут каждый вечер проглатывает Р. и утром рождает его вновь, либо Р. появляется из цветка лотоса на холме, поднявшемся из первобытного хаоса — Нуна. В «Текстах пирамид» говорится о Р. как о «золотом телёнке», рождённом коровой-небом (см. рис.). Известен миф, согласно которому, Р. возник из огненного острова, давшего ему силу уничтожить хаос и мрак и создать в мире порядок, основанный на истине и справедливости (воплощение её — дочь P. Маат, стоящая на носу его барки). Р. правит миром подобно царю. Со своей барки он видит всё, что делается на земле, разбирает жалобы, через бога божественного слова Ху и богиню мудрости Сиа отдаёт распоряжения, а Тот, являющийся его верховным сановником, пишет указы и запечатывает письма. Цикл мифов посвящён борьбе Р. с силами мрака (как правило, воплощёнными в образе змея Апопа). Ряд мифов о Р. связан с представлениями о смене времён года (подробнее см. в ст. Египетская мифология). См. рис. Древние греки отождествляли Р. с Гелиосом.

- [Р. И. Рубинштейн MNME ]

www.symbolarium.ru

Бог Ра – египетский бог солнца в Древнем Египте

Cолнечное божество египтянРа (Ре) был главным солнечным божеством Древнего Eгипта. Бог солнца – это источник света, энергии и жизни. Он создатель космоса и его законов. Солнечный культ тесно связан с такими понятиями, как здоровье, дети, мужество, судьба страны.

Зарождение культа бога солнца Ра

Стела Ранеба. Ок. 2880 г. до н.э. Гранит. Метрополитен-музей, СШАЕго культ ведет свое начало от города, который египтяне называли Иуну, а греки Гелиополь («город бога солнца»). Этот город находился недалеко от современного Каира и в эпоху Древнего Египта являлся одним из важнейших религиозных и административных центров страны.

Время зарождения культа древнеегипетского солнечного божества уходит в глубину тысячелетий, но точно известно, что уже в Раннединастический период его влияние было очень велико. Недаром имя бога вошло в состав имени одного из фараонов II династии Ранеба («Ра-господин»).

Ра – создатель мира

Сидящий Ра с пером Маат. Луврский музейИмя Ра (Ре) является египетским словом для солнца, самой видимой из божественных сил, которые создали и поддерживают существование мира.

Согласно космологии Гелиополя, бог Ра создал себя или из цветка лотоса, появившегося из первичных вод, или на первом камне – Бенбене, также возникшем из воды.

Он тогда создал Шу (воздух) и Тефнут (влажность), которые в свою очередь родили небо – богиню Нут и землю – бога Геба. От этих богов родились Осирис, Сет, Исида и Нефтида. С этого момента, собственно говоря, и начинается существование как Вселенной, так и Египта.

Согласно другому мифу, который возник, вероятно, не без участия мемфисских жрецов, он возник из яйца, которое создал Пта (Птах) – главный бог Мемфиса.

Именно бог Ра установил циклы египетского года, время и сам разлив Нила, обеспечив таким образом саму возможность успешного сельскохозяйственного производства в долине великой реки.

Интересно, что его в некоторых мифах иногда называют «плаксой». Египетский бог Ра плакал и от его слезы (по-египетски «рему»), которая упала на землю, и появился человек.

В некоторых списках египетской Книги мертвых есть любопытный пассаж, связанный с его членовредительством. Бог солнца порезал свой фаллос (возможно, что здесь подразумевался обряд обрезания), упавшие капли крови персонифицировались в два интеллектуальных понятия: «ху» и «сиа», то есть «власть» и «ум».

В одном из мифов говорится, что в конце времени мир исчезнет в водах первичного хаоса, люди погибнут, а Ре снова вернется в первобытные воды, из которых и появился.

Надо отметить, что какая-то стройная и единая теологическая конструкция в отношении бога солнца в Древнем Египте не сформировалась (как, впрочем, и для большинства других египетских богов). Его образ многогранен, изменчив и текуч, меняясь от мифа к мифу. Причем различные мифы прекрасно уживались в религиозных представлениях египтян, живших в одну и ту же эпоху.

Солнечная лодка Ра

Символ бога солнцаПутешествие божества по небу имеет множество мифологических вариантов. Солнце-Ра могло лететь по небу на крыльях. Поэтому солнечный диск с крыльями – один из самых распространенных и самых важных символов Древнего Египта.

Также поэтому он часто изображается в виде человека с головой сокола или ястреба, то есть в облике мощных птиц, способных парить высоко в небе.

Дневная солнечная лодка. Ок. 1250 г. до н.э. Фрагмент стелы. Известняк. Метрополитен-музей, СШАДругим не менее популярным вариантом было передвижение божества по небу в лодке. Небо в этом случае понималось как изогнутая гигантская богиня Нут, по телу которой, так сказать, и плывет Ра.

На рассвете Ре начинал свой путь с востока по небу в своей солнечной лодке, названной «лодкой миллионов лет», сопровождаемый большим числом менее важных богов, составляющих его свиту и защиту. Вечером его лодка скрывалась на западе и наступала ночь.

Причем это дневное путешествие по телу Нут тоже имело интересные мифологические образы. Согласно одному из них, ладью с Ра и его свитой богиня Нут рожала на рассвете на востоке, а вечером, когда лодка достигала ее рта на западе, проглатывала, чтобы утром родить снова.

Мифы рассказывают, что бог солнца в Египте имел две ладьи: дневную – Манджет и ночную – Месектет, в которую он пересаживался со свитой после дневного путешествия.

Ночное путешествие Ра

Ночное путешествие проходило с запада на восток через Дуат – загробный мир, с ночными звездами и подземным Нилом, по которому плыл ночной барк солнечного божества. Одновременно это понималось и как перемещение внутри небесной богини Нут, проглотившей на закате бога и его свиту.

Ночная лодка. Фрагмент стелы. Период Птолемеев. Оштукатуренное дерево. Британский музей

В этом ночном походе Ра ожидалo множество опасностей, главной из которых был гигантский змей Апоп (Апофис) – злейший враг божества. Аллегорически каждую ночь команда солнечного барка преодолевала силы хаоса, чтобы египетский бог солнца утром мог пробудить и возобновить мир в соответствии с правилами Маат.

Ра в облике кошки отрезает голову Апопу. XIX династия. Ок. 1280 г. до н.э. Фрагмент из Книги мертвых.Ра, несмотря на многочисленные опасности, в ночном путешествии чаще всего не играет никакой активной роли (только если он изображается в виде кота, солнечное божество само вступает в схватку с врагами).

В облике Хепри (человека с головой барана) или скарабея древнеегипетский бог солнца пассивен и находится под постоянной охраной своей свиты.

Непосредственно трон с божеством окружает кольцами своего тела защитное божество – змея Мехен.Многочисленная свита готова отразить нападение. Настенная роспись. Могила фараона XIX династии Рамсесса II (1279-1212 гг. до н.э.) Действительная власть солнца сконцентрирована в богине, известной как Глаз Ра, которая часто охраняет нос солнечного барка (нередко изображается в виде змеи).

Тут же находится и Нехес – с одной стороны, форма самого солнечного божества, с другой – его охранник.

Так же на носу лодки обычно стоит с копьем Сет, который в мифах о солнечном боге, является одним из самых надежных и сильных защитников бога. Удивительно, но в других мифах, связанных с богом возрождения Осирисом, защитником фараонов богом Гором, Сет обрисован как ужасный злодей и персонификация зла в целом. Здесь же именно Сет, не поддавшись магии Апопа и его демонов, усыпивших всю команду солнечного божества, защищает (поражает) своим копьем главного врага Ра.

Египетский бог Ра и загробный мир

Однако пассивность Ре во время ночного путешествия по Дуату касается только его роли в защите от опасностей, которые ему угрожают. Как было отмечено, со всеми опасностями справляется его доблестная свита.

Само же появление солнечного бога в загробном мире с точки зрения египетского богословия подобно утреннему свету, пробуждающему спящих в жизни, возвращает к жизни мумии добродетельных мертвых в их гробах и пещерах, а также оживляет свои собственные ночные формы (семьдесят четыре такие формы бога солнца перечислены в могиле Тутмоса III).

Ра и Осирис. Ок. 350-300 гг. до н.э. Фрагмент стелы. Известняк. Метрополитен-музей, США Оживленные мертвые возвращаются в «государство смерти», описанное в солнечных гимнах как существующее ночью в Египте, когда солнце входит в загробный мир. Все мятежники против его власти казнены, его заклятый враг побежден.

То есть он является важным богом Дуата – страны мертвых. Начиная со времени XXI династии (около 1000 года до н.э.), Ра в традиционных формулах, обращенных к покойным, все чаще начинает заменять Осириса.

Гибкая египетская теология постепенно развила понятие синтеза между подземным богом Осирисом и солнечным божеством Ра в сакральную формулу: «Ре в Осирисе, Осирис в Ре».

Таким образом, бог солнца в Древнем Египте становится «правителем загробного мира», «господином жизни в западном горизонте» (запад – это место, где находится загробный мир по взглядам египтян).

Ра и фараоны

Божество и фараон. Рельеф в храме фараона XIX династии Сети I (1291-1278 гг. до н.э.) в АбидосеЕще до эпохи Древнего царства сформировалось представление о фараонах, предполагающих их неразрывную связь с Ра. С этого времени владыки Древнего Египта стали считаться физическими сыновьями божества. Такое понимание просуществовало до самого конца египетской истории.

Даже Александр Македонский после того, как он завоевал Египет со своими греческими армиями, путешествовал к оазису Сива в Ливийской пустыне, где был принят как сын бога солнца и истинный король страны.

Доказательства влияния его культа найдены в имени одного из первых фараонов II династии, которого звали Ранеб или Ра – господин.

Архитектурная символика в форме как ступенчатых, так и истинных пирамид, в том числе знаменитых пирамид фараонов III-IV династий в Саккаре, Медуме, Дашуре и Гизе, неразрывно связана с солнечным богом.

Они являлись, с одной стороны, лестницами для души фараона в его восхождении к богу солнца после смерти, с другой, они были визуальным образом лучей солнца, исходящих с неба на землю. То есть пирамиды Древнего Египта являются овеществленными качествами солнечного бога и сакральными символами его могущества, средством достижения фараонами Египта личного бессмертия.

Самый большой расцвет его культа наблюдается с началом правления V династии. Папирус Westcar (египетский музей Берлина) говорит о том, что бог солнца в Древнем Египте был отцом первых фараонов V династии.

Строительство пирамид связано с солнечным культом. Пирамида Хефрена в Гизе. XXVI век до н.э.Солнце воплотилось в Раусере, жреце бога Ра, чтобы оплодотворить Реджедет, мать тройняшек Ниусерра, Сахура и Нефериркара, будущих фараонов этой династии. Когда Реджедет почувствовала приближение родов, Ра приказывает четырём богиням — Исиде, Нефтиде, Хекет и Месхенет — и богу Хнуму помочь ей при родах.

Строительство пирамид связано с солнечным культом. Пирамида Хефрена в Гизе. XXVI век до н.э.Солнце воплотилось в Раусере, жреце бога Ра, чтобы оплодотворить Реджедет, мать тройняшек Ниусерра, Сахура и Нефериркара, будущих фараонов этой династии. Когда Реджедет почувствовала приближение родов, Ра приказывает четырём богиням — Исиде, Нефтиде, Хекет и Месхенет — и богу Хнуму помочь ей при родах.

Конечно, этот миф-сказка содержит массу исторических неточностей – папирус Westcar был написан эпоху владычества гиксосов, то есть через много веков после описываемых событий, но развитие культа божества прослеживается и по другим источникам.

Для него были построены солнечные храмы, обелиски, сфинксы и большие пирамиды (это каменное представление солнечных лучей, достигших земли), в Гелиополисе он чтился также и под формой камня Бенбен. В титулатуру фараонов Египта был включен иероглиф, означающий «сын Ра».

Имя египетского бога солнца теперь регулярно входит в состав имени королей, например, Сахура (V династия), Менхерерра (XVIII династия), Рамсесс (XIX династия). Частные лица – важные сановники также нередко имели имена, связанные с богом солнца, например, Рехмирра («мудрый как Ра»).

Тексты Пирамиды, которые были сначала вырезаны на палате похорон короля Униса, последнего правителя V династии, помогают понять, как духовенство Гелиополя представляло посмертную судьбу фараона. Умерший монарх поднимается на небо по световой лестнице (пирамиде), чтобы присоединиться к окружению своего отца, и помогать ему одержать победу над силами темноты и хаоса.

Могущество Ра было основанием для уверенности фараонов (и народа Египта) в собственной безопасности и незыблемости их власти. Они полагали, что управляют Египтом в соответствии с универсальными правилами (заказом), созданными Ра.

Отступление от бога солнца в Древнем Египте означало потерю сакральной легитимности власти монарха. Однако такое осуждение могло быть только посмертным, например, как тогда, когда королева Хатшепсут (XVIII династия) в Пещерном храме Артемиды в надписях, вырезанных на стенах, называет правителей гиксосского происхождения (то есть иностранцев) фараонами «без Ра».

Рядом любимая дочь бога солнца – богиня Маат. Могила Сетнахта. KV14. АбидосИсследователи отмечают, что тот факт, что бог солнца у древних египтян был крайне важен для богословского освящения королевского сана, возможно, привел к довольно нелестному изображению Ра в египетской литературе в отдельных случаях. В некоторых мифах он появляется как стареющий король, неспособный предотвратить предательство и недовольство среди подчиненных.

Один из текстов рассказывает о том, как утомленный бог удалился на небо после жестокого наказания людей, восставших против его правления на земле. Египетские тексты иногда интерпретируют иностранные вторжения или внутренние волнения как наказания со стороны рассердившегося солнечного божества.

С XXVI века до н.э. вплоть до римского завоевания все правители Египта называли себя Сыновьями Ра. Враги Ра были врагами Египта и maat (божественный заказ). Близкая идентификация между солнечным божеством и божественным заказом была ярко выражена, превратив богиню Маат, олицетворявшую maat, в любимую дочь бога солнца.

Египетский бог солнца: мифологические образы

Ра-Горахти. Фаянсовый амулет. IV век до н.э. Метрополитен-музей, СШАЕгиптяне разделили дневной солнечный цикл на три части. Утреннее солнце была связано с Хепри (священный жук скарабей), дневное с Ра-Горахти (человек с головой сокола), закатное с Ра-Атумом (зрелый человек, носящий двойную корону).

Хепри был солнцем, возникающим на рассвете. Ра-Горахти (Ра-Гoрус – владыка двух небесных горизонтов – восточного и западного) был торжествующим солнцем, поднявшимся на востоке как правитель в зените своей власти. Ра-Атум был утомленным солнцем, смерть которого была основной частью цикла возобновления.

Бог солнца в Египте мог также быть изображен с головами четырех баранов, представляющими его четыре ba (души или проявления). Эти четыре души часто называют как Ра, Хепри, Атум и Осирис.

В некоторых текстах Ра загадочно сливается с трупом Осириса, правителя загробного мира. Когда они становятся «объединенными», мертвые могут повторно проснуться и воскреснуть, мир может быть переделан и изменен.

В цикле мифов, связанных с Гором, сыном Исиды, Ра – авторитетная, но удаленная фигура, которая не всегда поддерживает слабого против сильного. Он, например, не выступил прямо против Сета, коварного убийцы своего брата Осириса и соперника Гора в борьбе за египетский трон. Более того, Сет один из самых приближенных богов в его свите.

Когда младенец Гор был отравлен, Ра не торопиться прийти на помощь Исиде. Но поскольку крики и заклинания богини мешают движению солнечного барка, он признает справедливым гнев Исиды и посылает своего представителя Тота, чтобы он вылечил Гора.

Во время Нового царства бог Амон был объединен с Ра, став самым влиятельным и могущественным божеством в Египте под именем Амон-Ра.

Глаз Ра (Око Ра)

На солнечном диске Ра носит урей-кобру, которая защищает его, выплевывая огонь на его врагов, будучи при этом и частью самого бога, и, одновременно, его собственной дочерью – Глазом Ра.

Глаз Ра – дочь бога солнца считалась исключительно сильным средством божественной защиты. Огонь, извергаемый Глазом Ра, выжигал всех недругов как солнечного божества, так и фараона, а также Египта в целом. Глаз Ра персонифицируется с рядом богинь, а именно с Исидой, Уто (Буто) и Хатхор. В этой ипостаси они считались дочерьми солнечного божества.

Богини, принявшие мистическую форму Ока Ра (часто око представлялось огненным пылающим диском), не знали жалости и пощады. В ночной поездке солнечного божества по загробному миру Око Ра находится обычно на носу солнечной лодки, готовое в любую секунду обрушится на злых демонов, при их попытке помешать движению барка.

Исключительной жестокостью и беспощадностью к врагам характеризуется не только Око Ра как дочь древнеегипетского бога солнца. Такая же жестокость характерна и для его львиноголового сына Махеса, который родился от супружеского союза с богиней-кошкой Бастет.

Иконография Ра

Древнеегипетский бог солнца изображался обычно как человек с головой сокола или барана, увенчанной солнечным диском с уреем (коброй). Когда он изображается с головой барана, у него есть два горизонтальных вычурных рога. Иногда он также визуализируется как ребенок, поднимающийся из исконного цветка лотоса.

Египтяне верили, что у него плоть состоит из золота, кости из серебра, а волосы из ляпис-лазури.

В облике крокодила. Бронза. Поздний период, 664-332 гг. до н.э. Луврский музейПеречень животных, в облике которых могло предстать божество, очень широк. Это сокол, баран, птица Бену, кот, лев, бык, мангуст, крокодил, скарабей и даже кузнечик. Египетские сфинксы также явно связаны с солнечным божеством.

В течение Древнего Царства он был самым могущественным богом, самым трансцендентным солнечным божеством египетского пантеона божественных персоналий, «отцом всех богов», обладал значительным и влиятельным клиром.

Также интересно будет посмотреть:

piramidavorever.ru

Египетский бог солнца Ра — Язычество

РА (Ре), в древнеегипетской мифологии бог солнца, почитался как царь и отец богов. Отождествлялся с богом Амоном. Изображался в облике фараона.

Очи бога Ра были одним из влиятельнейших символов в искусстве древнего Египта. Их изображали на саркофагах, бортах лодок, стелах, одеждах и амулетах. Очи Ра жили какой-то странной, независимой от основного организма жизнью.

Считалось, например, что Урей (божественный змей), украшающий переносицу фараона в качестве «Правого горящего Ока Ра», способен рассеять противников. Левое же Око, которое поздние египетские традиции приписывали Гору, богу-соколу, сыну Исиды, получившему его в наследство, называлось Оком Исцеления и связывалось с искусством врачевания. Истоки подобных верований сокрыты в умопомрачительных глубинных тысячелетий.

На доступной нам поверхности – разнообразные переводы древнеегипетских текстов, мифов и легенд, в которых Око, одно из главных действующих лиц, то в качестве передаваемого предмета, то в качестве самостоятельного героя «вытворяет» совершенно немыслимые для глаза вещи, творя при этом настоящие чудеса.

Взять хотя бы миф о наказании. Согласно ему, Ра сначала создал «первую вселенную», отличную от нашего мира, и, заселив ее богами и людьми, мирно ею правил. Но время старит не только людей. Почувствовав, что силы оставляют их бога, люди этой вселенной замыслили против него заговор. Однако Ра, обладавший божественной проницательностью, раскрыл его и вознамерился наказать бунтовщиков. Он собрал всех богов и сказал им: «Слушайте, боги! Знаете ли вы, что люди, созданы из глаза моего, замыслили против меня злые дела?» После обсуждения с другими богами Ра «швырнул свое божественное Око в виде дочери богини Хатор-Сехмет» в смутьянов.

Как яростная Сехмет расправилась с ними – тема уже другой легенды. Мы же отметим и запомним это странное действие Ра – «швырнул Око в виде дочери…» и зададимся законным вопросом, что это за люди, созданные из глаза Ра?

В другой раз Ра собственноручно отдал свое Правое Око в форме Урея богине радости и веселья Басти, чтобы та защитила его от злого змея Апопа, главного врага Ра.

А однажды любимое Око Ра, с которым в очередном мифе отождествлялась богиня Тефнут (имевшая еще два имени в зависимости от ипостасии своего проявления – Хатор и Сехмет), обиделось на бога – Тефнут покинула отца и ушла в пустыню, где в образе львицы долго бродила в одиночестве. Ра очень тосковал по ней ведь он нуждался в ней как в защите от своих многочисленных врагов, говорит миф. Но и это еще не все.

Лишиться Очей значило стать уязвимым, беззащитным и слабым. Именно по этому в мифе об Осирисе (боге производительных сил природы, царе загробного мира) злодей Сет (бог пустыни, олицетворение зла) не убивает спящего племянника своего Гора, сына Осириса, а вырывает у него глаза. Именно по этому хитроумная богиня Исида, жена Осириса, выведывает тайное имя Ра, шепчет Гору: «Сейчас отдаст он мне очи свои».

Не чудно ли? То Ра создает из Ока людей, то Око обидевшись уходит от него, то Ра швыряет его в нарушителей божественных уложений, да еще в виде собственной дочери-богини, то отдает как орудие (или инструмент) защиты. А Божественное Око временами ведет себя как самостоятельная личность, не только выполняющая поручение хозяина, но и имеющая собственное мнение.

Все эти манипуляции с Оком никак не укладываются в наше представления о глазах, пусть даже и принадлежащих богу. Традиционная интерпретация Правого Ока как Солнца, а Левого Ока как Луны касается только одного мифологического среза. Смысл же отождествления Ока Ра защищающей его дочерью-богиней Хатор-Сехмет (в другом мифе – Тефнут) или представление его инструментом защиты остается неясным.

Для поисков разгадки обратимся к небу, откуда и явились боги. И здесь наш взгляд невольно обращается к Сириусу. В свое время египтологов озадачил вопрос: почему научные методы древних египтян, их приемы искусства, ведения сельского хозяйства, как и иероглифическая система письма практически лишены каких-либо признаков развития и постепенного совершенствования? И более того – чем династия древнее, тем выше ее достижения!

Последующие же поколения египтян понемногу утрачивали знания, постепенно приравнивались к уровню обычных людских племен и народов, пока наконец Египет не пал под ударами войск Александра Македонского, превратившись затем в римскую провинцию и главную житницу Рима… Сам собой напрашивается вывод, что египетская цивилизация возникла не вследствии развития, а являлась наследием, полученным из других рук.

Каждый аспект египетской культуры, насквозь пронизанный необычным интересом к Сириусу и созвездию Ориона, является вполне завершенным уже в момент своего возникновения. С двойной звездой Сириус (альфа Большого Пса), игравшей в дофараонском Египте роль центрального солнца по отношению к нашей солнечной системе, соотносилась вся жизнь, и земная, и загробная.

Ежегодный разлив Нила связывался с гелиактическим восхождением Сириуса (в лучах утренней зари, незадолго до восхода Солнца). «Подъем Великого Бога» Осириса – созвездие Осириса (Ориона) над горизонтом и появление неотступно следовавшим за ним жены его богини Исиды-Сотис (Сириуса), происходившее по юлианскому календрю в середине июля, знаменовало начало нового года и служило основой сложных календарных вычислений.

Центральная идеей египетской теологии было представление о том, что живой фараон является воплощением Гора, первого божественного предшественника царской власти Египта, сына Осириса (Ориона) и Исиды (Сириуса).

После смерти фараона его душа, становясь звездной, присоединялась к Осирису (Ориону), господину небесного Дуата (Мира мертвых).

Появление над горизонтом Ориона и гелиактическое восхождение Сириуса служило знаком к началу трансформации души умершего фараона. Причем ритуал перерождения умершего фараона (погребальная церемония) происходил параллельно с ритуалом коронации его наследника, нового астрального сына Гора.

Аналог небесному Дуату, включающему в себя созвездие Ориона, Большого Пса и Гиады, древние египтяне создали на Земле – проекциями звезд этих созвездий стали пирамиды. Входом в земной Дуат считается область в Гизе.

Причем расположение и ориентация пирамид Гизы относительно Нила с поразительной точностью соответствует положению звезд Ориона, центра небесного Дуата, на западном «берегу» Млечного Пути (небесного Нила). И это уже не безумная гипотеза, а факт, подтвержденный кропотливыми исследованиями ученых.

Что касается людей, созданных Ра «из собственного глаза», то до сих пор главной загадкой человечества, его основным отличием от животного царства не столько способность создавать орудия труда, но способность мыслить и анализировать. Если наш мир мистики иногда называют «сном Бога», то почему бы населяющих его людей не называть его мыслеформами. Возможно, это не так уж несправедливо, во всяком случае, сам Ра на это намекает. Боги-атланты не могли быть прямыми предшественниками человеческой расы, поскольку относились (как на то прозрачно намекает Платон в «Тимее» и «Критии») к классу земноводных существ (»дети Посейдона»). Одако наделить стадо первобытных прагорилл способностью мыслить и осознавать окружающий их мир было вполне подсилу и богу, и его симбиотическому органу – Оку.

Если принять эту концепцию, то находится объяснение и существованию райского сада – Эдема (где еще могли проводиться первые опыты над носителями будущей цивилизации?), и теории единого межчеловеческого праязыка, разделенного после дерзкой человеческой аферы с Вавилонской башней, и практически одновременному наступлению на всей планете бронзового века…

Человек стал наследником некой погибшей працивилизации, он принял это наследство (в виде древних знаний) с согласия и по прямому волеизъявлению предыдущих хозяев Земли, но, увы, не сумел удержать в себе эти знания.

Похожие записи

pagandom.ru

Верховный египетский бог Ра :: SYL.ru

Объединение Египта

Бог Солнца Ра возглавляет пантеон богов Древнего Египта. Его культ начал формироваться в начале 4 тысячелетия до нашей эры, в период Древнего царства. Египет тогда представлял собой цепочку отдельных независимых государств – номов, вытянутых вдоль Нила. Разумеется, при таком положении дел рано или поздно один ном должен был начать поглощать более слабых соседей. Так и произошло. Одним из важных факторов объединения Египта был и единый для всех номов верховный бог – Ра. Фараоны четвертой и особенно пятой династии придали культу Ра статус государственного.

Верховный бог

Египетский бог Ра был главным богом, основой, создавшим все и всех. Он породил сам себя из цветка лотоса, плававшего в первоначальных водах. А потом он создал первых богов, олицетворявших воздух и влажность. Эти первые породили всех остальных – Осириса, Исиду, Сета, Гора и множество других богов Древнего Египта. Бог Ра создал и людей – они родились из слез Ра, а его кровь, пролитая на землю, породила мудрость и разум. Не существует единого комплекса мифов о Ра, нет даже единого его изображения. Самые различные описания действий и внешности Ра мирно сосуществовали, но с течением времени они менялись, иногда на противоположные. Обычно бог Ра изображался с головой сокола и головным убором в виде солнечного диска. Иногда – с распростертыми, как у орла, крыльями. Иногда – с бараньей головой. Бог Ра мог принять и другой облик – например, огромного кота.

Могущество или немочь?

Удивительно, но Ра не всемогущ. Он сам подчиняется правилам Маат, его дочери, богини мудрости. Правила Маат оберегают мир от хаоса. Другая его дочь и одновременно око – неистовая Хатхор, солнечный диск. Однажды Ра обнаружил, что люди перестали его почитать. Он насылает неистовую Хатхор на землю, желая покарать людей. Ее с трудом удается умилостивить. Со временем его перестают слушаться и боги – в одном из мифов повествуется, как престарелый и дряхлый Ра сидит на троне, и изо рта у него капает слюна. Исида создала из этой слюны змея, который укусил Ра, и бог не смог вылечить себя сам.

Путешествие миллионов лет

Каждое утро бог Ра поднимается на борт солнечной «ладьи миллионов лет», которая называется Манджет. Ладья начинает свой путь по небосклону. Свиту Ра составляют множество богов, мистическим образом являющихся не только отдельными личностями, но и частями его тела. Вечером Ра пересаживался в другую ладью, Месектет. И ночью ладья отправлялась в путешествие через загробный подземный мир Дуат. Там Ра подстерегали неисчислимые опасности, наиболее ужасным противником был змей Апоп. Сам бог Ра не принимает участия в схватках с силами зла. Это выполняют его спутники. Змей Мехет обвивает своим телом трон Ра и не подпускает к нему врагов, на носу лодки стоит главный злодей египетского пантеона Сет с копьем. Здесь он вполне положительный персонаж. В некоторых мифах, правда, говорится, что бог Ра принимает облик огромного кота и лично побеждает Апопа. Неудивительно, что богиня Бастет, изображавшаяся в виде кошки или женщины с головой кошки, является дочерью Ра. Знаменитые пирамиды Гизы тоже связаны с культом бога Ра. Сама форма пирамиды повторяет потоки солнечных лучей, когда они летят вниз, на землю. А еще пирамида является как бы лестницей в небо для души фараона.

Каждое утро бог Ра поднимается на борт солнечной «ладьи миллионов лет», которая называется Манджет. Ладья начинает свой путь по небосклону. Свиту Ра составляют множество богов, мистическим образом являющихся не только отдельными личностями, но и частями его тела. Вечером Ра пересаживался в другую ладью, Месектет. И ночью ладья отправлялась в путешествие через загробный подземный мир Дуат. Там Ра подстерегали неисчислимые опасности, наиболее ужасным противником был змей Апоп. Сам бог Ра не принимает участия в схватках с силами зла. Это выполняют его спутники. Змей Мехет обвивает своим телом трон Ра и не подпускает к нему врагов, на носу лодки стоит главный злодей египетского пантеона Сет с копьем. Здесь он вполне положительный персонаж. В некоторых мифах, правда, говорится, что бог Ра принимает облик огромного кота и лично побеждает Апопа. Неудивительно, что богиня Бастет, изображавшаяся в виде кошки или женщины с головой кошки, является дочерью Ра. Знаменитые пирамиды Гизы тоже связаны с культом бога Ра. Сама форма пирамиды повторяет потоки солнечных лучей, когда они летят вниз, на землю. А еще пирамида является как бы лестницей в небо для души фараона.www.syl.ru